【全ベーシスト必見】オヤイデ電気のシールドを一生懸命試してみた

Contents

はじめに

みなさんこんにちは。Tepoです。

今回は、サウンドハウスで買えるオヤイデ電気のシールドと、定番のBelden8412を比較してみました。

かなりニッチな企画だと思いますw

ベースを長くやっている方もしくは秋葉原にお住まいの方はご存じだと思いますが、オヤイデ電気というシールドや電源ケーブルなどのケーブルの会社があります。

私は前職、電源回路設計エンジニアをやっており、人一倍ケーブル類には敏感でしたので、オヤイデさんはかなり昔から存じ上げておりました。

オヤイデってどなたかのお名前なのでしょうか?宮城県には生出(オイデ)という地名があり、若干似てて親近感があります。

私自身オヤイデの電源ケーブルをアンプの電源ケーブルとして使わせていただいておりましたが、実はシールドは使ったことがなく…

ずーーーーーーーーっと気になっていたのですが、今回ついに音を出すことができました!

今回はベーシストには馴染み深いBelden8412を軸に、サウンドハウスで購入可能な3つのオヤイデ電気のシールドを比較してみました。

今回比較したシールドは下記です。

- QAC-222G(OYAIDE)

- G-SPOT Cable(OYAIDE)

- Force’77(OYAIDE)

- 8412(Belden)

比較動画(Youtube)

測定条件

測定条件は下記で統一しています。

- 各シールドの長さは3mで自作し、ジャックはスイッチクラフト280を全てに使用

- スペクトラム分析はフレットの特性や私の握力のばらつき等を極力排除するため、3弦の開放弦の音で測定

- 指引きとピック弾両方で比較した結果、ピック引きの方が顕著に特性差が出るのでピック引きの特性で比較

なお、スペクトラム分析については、こちらの記事でも用いた自作周波数解析プログラムを用いて行います。

また、使用機材は下記の通りです。

- ベース:Amaze ASM 4弦 (ESP)

- ピック:PR1-BKH(SolidBond)

- オーディオインターフェース:UR22mkII(STEINBERG)

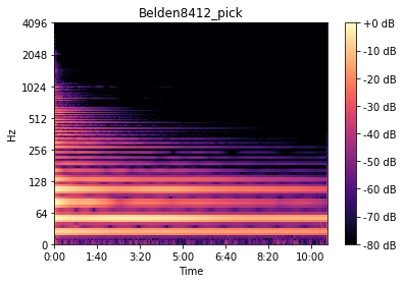

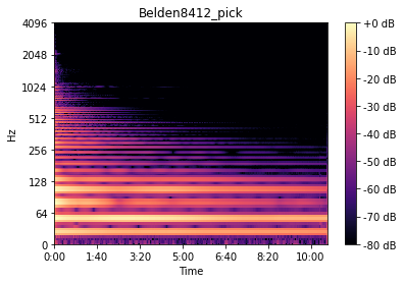

8412(Belden)

定番のBELDEN8412。一般的に音が太く、ベース向きだとよく言われます。これを基準としてオヤイデシールドを比較していきます。

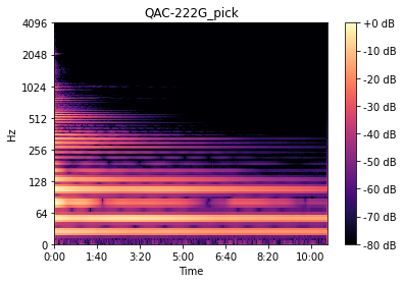

QAC-222G(OYAIDE)

メーカサイトによると「バンドアンサンブルにおいてギター、ベースのインストゥルメンツとしての存在感と個性の確立は出音における最重要要素です。NEOはQAC-222ケーブルの設計コンセプトを完全踏襲し、線材のアニーリング調整などのチューニングを施すことでレンジ感や引き立たせる帯域を調整し音密度を集中、ギターの実用性を追求したシールドケーブル"QAC-222G" を完成させました。」とのこと。

本来はギター用なんでしょうかね?ただ、サウンドハウス等の口コミを見る限り、ベーシストの方も使用しているみたいです。

BELDEN8412と音を比較するとはっきりとわかるのですが、ハイミッドが出ており、すごくすっきりと聞こえる。Jazz演奏する時なんかは非常にいいなと思いました。かなりぬけが良いです。かと言ってLowが物足りないわけでもなく、丁度良い。

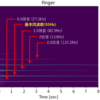

スペクトログラムを見ると、256~512Hzあたりが出ているのが分かります。ハイミッドが確かに出てますね。これが音を聴きやすいと思わせるのでしょう。

とてもいい感じです。

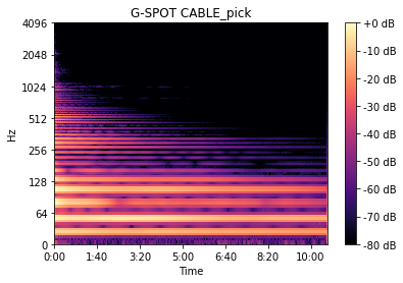

G-SPOT Cable(OYAIDE)

メーカサイトによると「オーディオ用ケーブルのようなハイファイ感は少なく、楽器本来のサウンドをストレートに伝送します。 中低域の密度が濃く、太い音 かつ 腰の据わったサウンドで、200~300Hz辺りの音質には特筆すべきものがあります。」

こちらも主にギター向けのシールドなのでしょうか。

メーカサイトにもある通り、下記スペクトログラムを見るとQAC-222Gと同様に200~300Hzが非常に強く出ており、べーしととしては非常にぬけが良いシールドです。

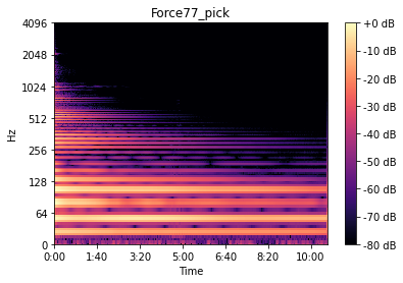

Force’77(OYAIDE)

メーカサイトによると「ギター専用・高性能エクストリーム・ライン・ケーブル。FORCE ’77G はギター本来の出音を損なうことなく、あくまでケーブルとしての役割を果たすべく、様々なシチュエーションでの使用を想定し且つ、細部に渡り綿密な設計が施された、高性能エクストリーム・ライン・ケーブルです。計算し尽されたスペックはオリジナリティが溢れ、研ぎ澄まされたデザインへと昇華しました。」

ギター専用なのですね・・・

このケーブルも先の2つと同じく200~300Hzあたりが出ています。

まとめ

今回は、 BELDEN8412とオヤイデ電気の3種類のシールドを比較しました。

オヤイデ電気のシールドは非常にヌケが良く、音の立ち上がりが早いなという印象です。

ジャズで指弾きメインの方には非常に相性が良いのではないでしょうか?(私自身も、今回試してみて「 QAC-222G」をメインで使うことを決めました(惚れました)。)

スペクトラム分析によると、8412はローミッド(100~200Hz)、オヤイデはハイミッド(200~300Hz)が強みだなと思います。

ただ、オーディエンスに届く音はベース本体、シールド、アンプなどシステムを構成するすべての特性が関係するため、使用機材や自分の出したい音や求められている音等を考慮して最適なもの選ぶということが重要だと思います。

なお、今回の検証では「音」に着目して評価をしましたが、シールドの評価項目は音だけではなく、耐ノイズ性や取り回し易さ等たくさんあります。メーカサイトを読む限り、オヤイデ電気はさすがケーブル専用メーカだけあってケーブルにおけるあらゆる評価項目においてこだわりぬいているなと思いました。がんばれニッポンメーカ!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません